4月5日,Functional Ecology以“Mycelium biomass and community composition impact nutrient concentration in arbuscular mycorrhizal fungi at fine spatial scale”为题,发表了微尺度空间中丛枝菌根真菌生物量和群落组成驱动菌丝养分含量的变化的研究成果。

AMF与宿主植物间碳和养分的动态交换,是塑造菌丝养分空间异质性的关键过程。这种交换不仅受菌丝生长及其与植物互作的影响,还与土壤养分变异性密切相关。尽管其重要性已被认知,菌丝的养分空间异质性及其驱动机制仍未被充分解析。当前植物与AMF互作研究多聚焦大尺度空间格局,忽视了微尺度的异质性特征,这限制了我们理解植物与AMF间养分交换的微尺度调控机理。

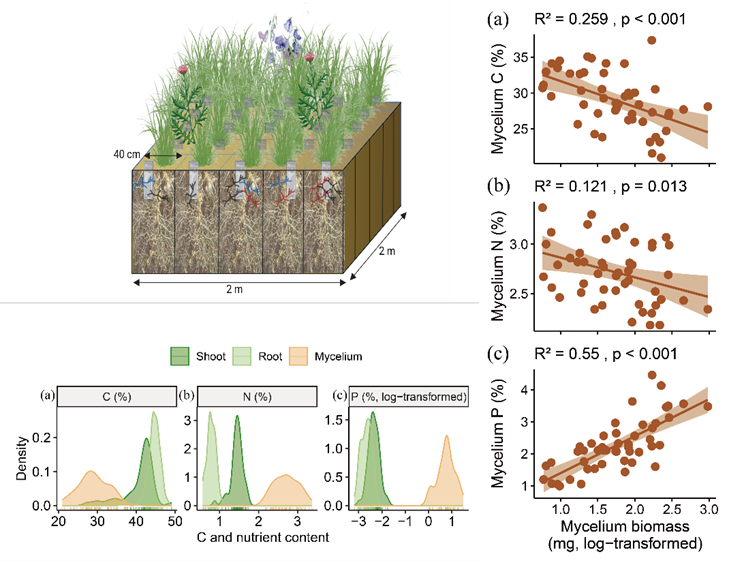

韩兴国/姜勇团队于2023年在额尔古纳草甸草原选择两个2×2 m的网格样方,两个样方不添加任何养分,系统量化植物-土壤-菌丝养分空间异质性。通过埋设菌丝袋分离纯化AMF菌丝,同步测定植物组织与菌丝组织的碳C、N、P浓度,并对提纯菌丝进行AMF群落测序。发现微空间尺度上菌丝N和P的变异幅度显著高于植物;菌丝P含量平均达2.27%,是植物的20倍;菌丝生物量是驱动菌丝养分变异的核心因子;AMF群落组成对菌丝养分变异有一定贡献,主要原因校可能是不同类别AMF其菌丝养分含量不同所致。本研究首次从微尺度揭示AMF菌丝养分空间分异规律,为解析生态系统养分循环提供了新视角。本研究首次提出“菌丝磷库”概念,强调真菌功能性状在生物地球化学循环中重要地位,对生态模型构建和土壤管理具有重要启示。

河北大学生命科学学院博士生张晓静为论文第一作者,张海洋研究员为通讯作者,韩兴国教授、贺学礼教授、王静副教授、于凌飞研究员、姜良超博士、研究生薄雨杉、董晓宁、中国科学院生态环境研究中心付伟博士为共同作者。该研究得到国家自然科学基金(32371786)及河北省自然科学基金(C2022201042和 C2024201066)项目资助。

微尺度空间,菌丝生物量和真菌的群落组成驱动丛枝菌根真菌菌丝养分变异