光肩星天牛作为全球重大检疫性蛀干害虫,对以杨、柳、榆为主要造林树种的“三北”防护林体系造成毁灭性破坏,致使2亿多棵被害木被砍伐,致防护林林相残败,失去防护价值,经济与生态损失不可估量。目前也是造成甘肃河西走廊和新疆伊犁、巴州等地防护林灾害的罪魁祸首。

河北大学魏建荣研究员从事光肩星天牛研究多年,从生物学、行为学、化学生态学、生物防治、化学防治、树种配置等多角度对光肩星天牛的绿色防控进行了积极研究,先后承担与之相关的三项国家自然科学基金面上项目和由中国林业科学研究院沙漠林业实验中心牵头的内蒙古自治区“揭榜挂帅”科技创新重大示范工程“内蒙古河套平原高标准农田防护林体系建设集成技术与示范”项目,针对光肩星天牛造成河套平原农田防护林衰退问题,深入揭示衰退过程及成因机制,科学评价适于农田防护林建设的高抗光肩星天牛杨树新品种,为多树种多林种相结合、兼顾中长期效益的农田防护林体系配置方案提供技术支撑,取得重要进展。

(河套平原农田防护林)

在控制光肩星天牛的技术方案中,阻断食物资源获取是实现长效控制其危害的关键。在采用化学防治和生物防治杀死其成虫和幼虫的同时,通过选育抗虫杨树品种,达到对幼虫营养的阻断,创新性提出通过降低成虫的补充营养植物比例或减少补充营养植物的存在,缩短成虫的寿命和降低其繁殖力,同样也可降低天牛的虫口密度。因此,“林网构建,树种是关键”。课题组深入研究抗虫杨的抗虫机制,并对天牛成虫在林间的选择行为过程和选择结果进行了大量的野外调查,为配置不同树种组成的抗光肩天牛林分提供了理论保障。与中国林科院沙漠林业实验中心合作,通过营林措施构建对光肩星天牛有自净功能的林分,不需要化学防治,就能实现林分尺度上对光肩星天牛的自然控制,为解决西北地区农田防护林建设打开新路径。

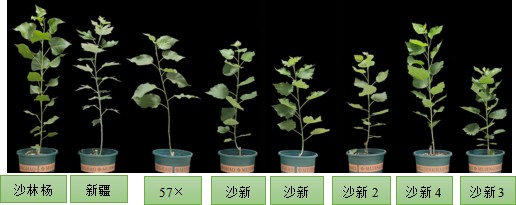

研究团队持续开展抗光肩星天牛树种杂交育种、包括抗虫在内的良种抗逆性评价,和新品种的组培扩繁工作。通过早期评价剔除了一些新培育品种,为新品种的认定与推广提供有效的技术支撑。参于研究的沙林杨良种目前已被推广到内蒙古巴彦淖尔,甘肃酒泉、敦煌、金昌、新疆生产建设兵团第二师、石河子等地。

(抗虫杨无性系评价)

课题组创新性解决了林间树种配植距离和提出了配置图式方案。完成沙林杨外植体处理方式筛选,诱导培养基、分化培养基、生根培养基的筛选工作。对几种主要树种的化感作用研究为全面了解农田防护林与农作物的互作奠定了基础。

下一步,课题组聚焦“三北”不同区域农田防护林供选树种的抗逆性,研究抗性树种与生物、非生物环境间的互作关系,为防护林建设的长效机制提供理论基础,为“三北”防护林体系建设提供可借鉴方案。

课题组已先后在“Biocontrol”,“Journal of Plant Physiology”,“Plant Physiology and Biochemistry”,“Journal of Chemical Ecology”,“Pest Management Science”,“Tree Physiology”,“Journal of Economic Entomology”,“ Environmental Entomology”等上发表多篇与光肩星天牛和防护林相关的文章。

(生命科学学院植物与昆虫互作研究组)