2025年7月,Functional Ecology以“To converge or diverge? Phenological shifts driven by plant genome size and functional traits under nitrogen enrichment and mowing”为题,在线发表了草原生态系统氮沉降改变植物物候期受植物基因组大小和功能性状影响的研究成果。

植物物候作为反映植物生长与气候环境关系的关键指标,在全球变化响应、生态系统物质循环、植被格局演替等研究中具有重要意义。植物基因组大小与物候之间存在密切联系,这种联系反映了功能性状的多样化。功能性状在一定程度上揭示了植物的生活史策略及资源获取方式,然而,不同基因组大小的植物是否与物候变化存在生态关联,依然是知识空白。

韩兴国/姜勇团队依托2014年在中国科学院额尔古纳森林草原过渡带生态研究站建立的氮化合物添加与刈割多因子控制实验平台中硫酸铵添加(0、2、5 g N m⁻² yr⁻¹)处理,选取6种基因组大小不同的植物物种,结合植物功能性状与水分利用效率(WUE)等参数,研究了植物物候期对氮添加和刈割处理的差异性响应机制。

结果发现,氮添加处理下,大基因组植物资源竞争能力增强,生殖物候期趋于缩短,表现出K选择策略;小基因组植物个体较矮、光捕获能力受限,需要更长时间完成开花和结果过程,氮添加促进小基因组物种提前开花,生殖物候期延长。刈割处理亦导致小基因组植物的物候提前,表现出r选择策略。这些物候响应导致不同基因组大小物种之间表现一定的物候趋同现象。主导机制是,氮富集导致大基因组植物之间光竞争增强,刈割处理则缓解小基因组植物受到的光限制。总之,不同基因组大小植物物种通过改变生殖物候期,调整功能性状,以适应物种在养分和水分资源获取及光资源竞争之间的权衡。

上述结果加深了我们对植物基因组大小与r/K生活史策略关系的理解,揭示了不同基因组大小的植物对人为干扰与环境变化的响应与适应机制,拓展了“大基因组植物资源限制假说”与“光竞争不对称性假说”。

河北大学生命科学学院博士生吕静为第一作者,王汝振教授为通讯作者,姜勇教授、韩兴国教授、张海洋研究员、博士后姜良超、硕博连读生毕梦娇、硕士毕业生邓欢欢和马唯一、西班牙巴塞罗那自治大学 Jordi Sardans 和 Josep Peñuelas 教授为论文共同作者。研究工作得到国家自然科学基金(32222056、32271677)、河北省自然科学基金(C2022201042)及河北大学优秀青年科研创新团队项目(QNTD202409)等项目资助。

论文链接:Lü J, Wang RZ*, Deng HH, Ma WY, Peñuelas J, Zhang HY, Bi MJ, Jiang LC, Sardans J, Han XG, Jiang Y. 2025. To converge or diverge? Phenological shifts driven by plant genome size and functional traits under nitrogen enrichment and mowing. Functional Ecology, Doi: 10.1111/1365-2435.70119

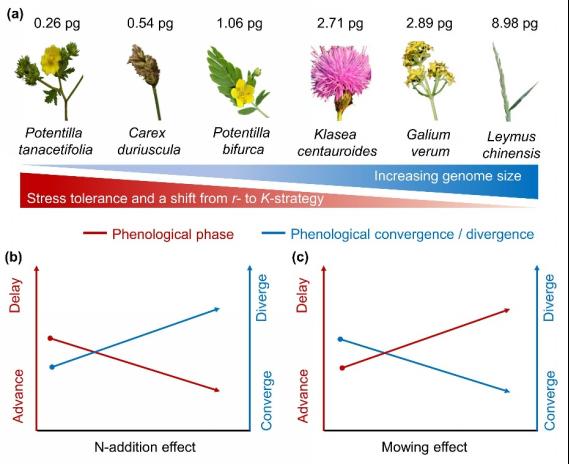

图1 科学假设框架:(a) 随着基因组大小(GS)的增加,六种植物可能从以r策略为主逐渐转向K策略;(b) 氮添加使植物物候在基因组较大的物种中提前(红线),从而加剧基因组大小差异较大物种之间的物候阶段分化(蓝线);(c) 刈割通过抑制竞争性状的表达,导致基因组较大的物种物候推迟(红线),从而促进资源获取的均衡,最终使不同物种之间的物候趋于一致(蓝线)

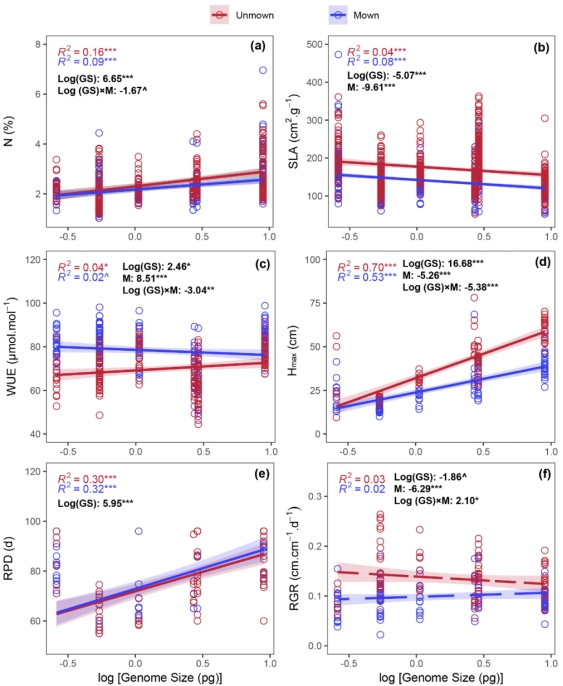

图2 基因组大小与植物性状的相关关系:(a) 叶片氮浓度,(b) 比叶面积, (c) 水分利用效率,(d) 最大株高,(e) 生殖物候期和 (f) 不同物候期的相对生长率

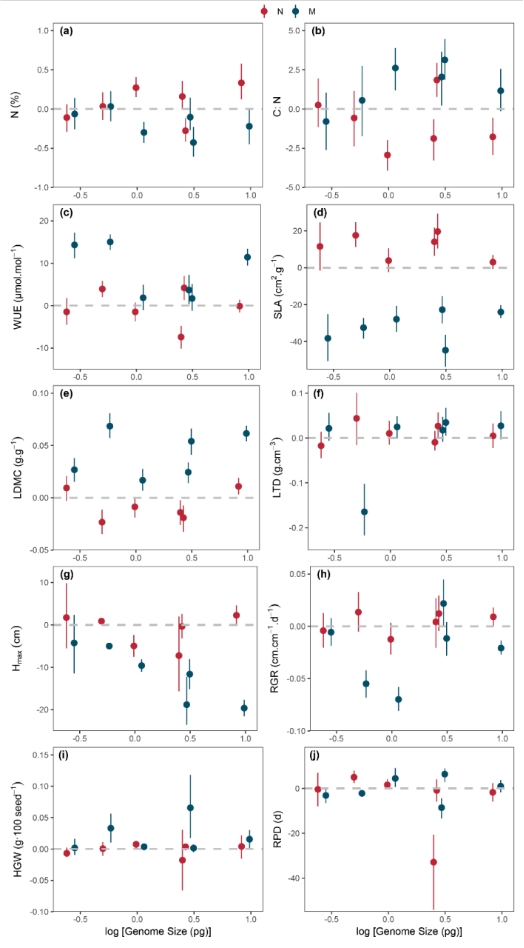

图3 氮素添加和刈割对 (a) 叶片氮浓度,(b) 叶片碳氮比,(c) 水分利用效率,(d) 比叶面积,(e) 叶片干物质含量,(f) 叶片组织密度,(g) 最大高度,(h) 相对生长率,(i) 百粒重和 (j) 生殖物候期的影响

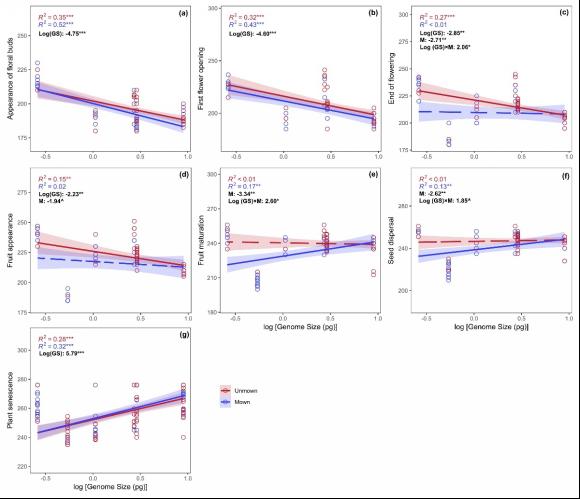

图4 不同基因组大小植物在氮添加水平下的物候变化;物候阶段包括(a) 花蕾出现,(b) 首次开花,(c) 开花结束,(d) 果实出现,(e) 果实成熟,(f) 种子传播和(g) 植物衰老

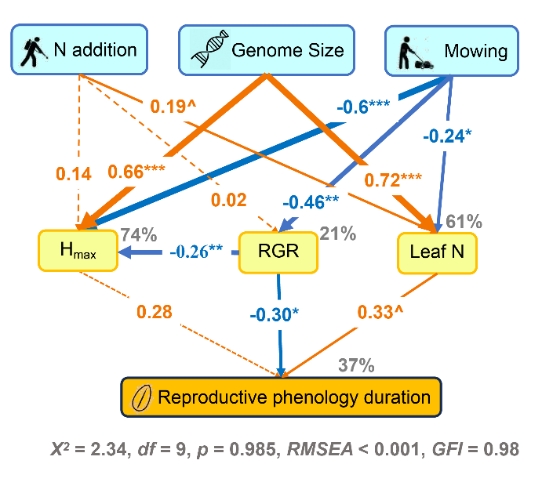

图5 结构方程模型显示氮添加和刈割对不同基因组大小物种生殖物候期的直接和间接影响途径。黄色和蓝色箭头分别表示显著的正、负影响路径,虚线箭头表示不显著的路径